— 31 décembre 1878

Sous mes doigts, la pierre est froide, scintillante de gel. Pourtant,

je me sens bien, assis sur mon banc de granite, le dos contre la façade

de la maison qui régurgite la chaleur dont elle s'est gavée toute la

journée. C'est le soir, c'est mon moment. Celui où l'ouest est gris

foncé alors que l'orient est noir d'encre, cet entre-deux où la nuit se

dévoile alors que le jour n'est pas encore tout à fait porté disparu.

J'ai parfois l'impression que mon banc se creuse, à l'endroit où je

m'assied toujours. Quelle illusion ! Comme si ma frêle carcasse était

assez puissante pour raviner mon assise de pierre grise et dure. Il a

enfin neigé, il y a quelques jours, salut à l'hiver qui déboulait du

plus profond de la fange automnale. Le premier quartier de Lune

recouvre ma montagne d'une houppelande de diamants : je n'aurai jamais

assez de trois éternités pour tous les admirer. Dans le ciel clair

comme le cristal, Orion me sourit : je l'aime bien, ce gros bonhomme

d'hiver. L'ubac, en face de moi, porte bien mal son nom ; il ruisselle

de lumière, lisse comme un lac gelé, creusé comme la croupe de nos

chevaux. Si je n'y prenais garde, j'irais m'y enfouir tout l'hiver et

dormir, dormir... Tout là-haut, le col, entre les deux mamelons — comme

les appellent les garis d'ici, en ricanant bêtement — se fond dans le

ciel d'encre pâlie par la lumière de Séléné. Le chemin de mulet qui en

descend jusqu'au village est effacé : à peine est-il marqué par une

légère dépression bordée de bosses buissonneuses. Les yeux mi-clos, je

goûte l'air froid qui pétille, le silence plein, franc qui coule dans

notre vallée reculée. Ma tête vogue en des contrées désertes,

lointaines, où tout est à découvrir et pendant qu'elle baguenaude, le

coin de mon œil suit un petit point noir, une bille qui roule lentement

dans le passage venu du col. Le temps que je revienne sur mon banc, la

tâche noire est à mi-pente et d'un point, elle est devenue une espèce

d'échalas dégingandé qui descend à grands pas vers le village. Suis-je

victime d'un coup de Lune ? Je ne me suis pas assoupi suffisamment

longtemps. Alors ? Alors, il y a bien un humain qui vient nous rendre

visite, en fin de cette terrible année.

Devant moi se tient la silhouette, occultant le demi-globe lumineux et

à contre-lune, je ne distingue rien de ses traits ou de sa chevelure.

Sans rien dire, avec un léger soupir, de soulagement dirait-on,

l'individu se coule le long de la façade et s'échoue sur le banc, à

côté de moi. Je le regarde : la lumière blafarde illumine un instant

son regard et le bleu scintillant m'aveugle. Il a les yeux les plus

bleus que je n'ai jamais vus, azur mais scintillant de mille éclats :

des étoiles en plein jour ! Il baisse les paupières et tout d'un coup,

c'est le paradis perdu.

— Bonsoir Joël.

La voix est indubitablement masculine, légèrement voilée, comme

emmitouflée dans une écharpe de brume légère. Donc, c'est un homme. Qui

connaît mon prénom.

— Je viens d'au-delà les trois montagnes. Les forêts, les ruisseaux,

les busards et les loups n'ont eu de cesse de me montrer le chemin vers

toi. J'ai posé une question à Aglaë, notre Sagesse. C'est la première

fois je crois, que je l'ai entendue sans voix. Après un long moment de

silence où ses yeux discutaient avec les miens, elle m'a conseillé de

venir te voir. Elle m'a assuré que la campagne saurait me guider

jusqu'ici. Me voilà donc. Avec ma question.

— Quelle est-elle ?

— Pourquoi fait-on des cadeaux aux gens ?

— J'ai déjà répondu, il y a bien longtemps.

— Mais...

Je ferme les yeux à mon tour, rassemblant toutes les bribes éparses de

ma sagesse. Ainsi donc, c'est Aglaë qui me l'envoie. Mais pour quelle

obscure raison n'a-t-elle pas elle-même élevé cet homme vers les bas

fonds de la connaissance ? Ça ne lui ressemble pas, elle ne délaisse

jamais l'occasion d'instruire quelque âme assoiffée.

— Mais Aglaë, ma mère, m'a assuré que tu me montrerais comment le

savoir.

Je sais donc pourquoi la garce n'a pas pu lui répondre.

Nous nous réfugions au creux de ma demeure, simple masure de granite

solide, aux murs aussi épais que la neige sur le haut de la montagne.

Dans l'âtre, le feu, fidèle espoir, se tient bien. Débarrassée de sa

pelisse, la silhouette est aussi mince que je l'avais imaginé ; sa

chevelure est robe de corneille, noire à reflets bleus qui éclaboussent

ses prunelles. Je lis dans ses traits le visage d'Aglaé, mais ses yeux viennent d'ailleurs, de bien plus loin que les trois montagnes.

— Qui es-tu, fils d'Aglaé ?

— On me nomme Damien. Le coureur de la nuit, l'amant des forêt, le

confident des corneilles, le voleur d'étoiles... Je ne les ai pas

volées, pourtant. Elles sont nées dans mes yeux en même temps que

moi, ou peut-être avant. Mais tous, tous disent que je les ai dérobées

à la voûte. Pourtant, la nuit, elle sont toujours brillantes dans le

ciel : les vieux les racontent aux enfants, les femmes sont jalouses de

leur éclat. Je ne les ai pas volées ! Tous viennent me regarder, tous

viennent contempler : devrais-je donc m'aveugler de soleil pour

qu'enfin on cesse de me traiter ainsi ?

— D'où viens-tu, Damien ?

— Quelques mois après ma naissance, ma mère m'a confié à une cousine,

de l'autre côté des trois montagnes. Elle avait une petite fille d'à

peu près mon âge et assez de lait pour nourrir les nourrissons de toute

la vallée. C'est ainsi que j'ai changé de famille, adopté une autre

mère et que m'est échu une sœur de cœur. Hermoniæ... Mon amour, ma

vie... Elle riait, je riais. Elle pleurait, je pleurais. Je pouvais

sentir toutes les vibrations de son être résonner dans mon cœur, dans

mon âme. Nous ne faisions qu'un, de tout temps, en tous lieux. Autour

de nous, rodait l'âme de nos mères, comme une cape de bienveillance,

préservant notre monde de toute incursion néfaste. Jusqu'au jour...

Damien se tait, ses yeux prennent la couleur de la nuit et seules les

étoiles les éclairent. Les flammes chuintent et crépitent, leur orange

se fait ocre, les brandons frémissent. La chanson du feu charme Damien

qui reprend :

— Un matin, à mon réveil, elle n'était plus là. Plus aucune trace

d'elle ne subsistait, comme si elle n'avait jamais existé. Bizarrement,

je me sentais plus fort, à peine triste, tout juste mélancolique. Avec

au cœur une étrange chaleur baignant mon âme d'une lueur nouvelle. Dans

ma tête, résonnait ce précepte : « Mourir, c'est aussi accepter de

recommencer. » qu'un conteur[] de l'autre côté du fleuve m'avait un jour

asséné. Je ne me sentais pas à l'article, pas du tout. J'avais

peut-être envie de disparaître au monde, une mort aux autres, pour de

rire. Ma mère adoptive a scruté mon regard, m'a fait un signe de tête,

indiquant l'endroit où le soleil se lève. Et j'y suis parti.

Toute la nuit, à la lueur du feu, Damien me raconte son périple, me

parle des gens qu'il a aidés, de ceux auxquels il a laissé de l'espoir

dans les yeux, de ceux qu'il n'a pu sauver, de ceux qui l'ont chassé ;

il me conte ses courses dans la nuit, ses fuites devant les bêtes

sauvages tout autant affamées que les hommes par cette guerre impie qui

s'alanguit dans le pays depuis des lustres ; il me dit qu'il ne se sent

pas seul dans sa tête, dans son corps, comme si, éponge, il était

imprégné de l'esprit de sa sœur volatilisée. Il ne comprend pas, ne

cherche pas trop à résoudre le mystère non plus, accepte son nouvel

état comme on accepte que le ciel soit azur, la campagne verte, la

neige froide et mouillée, et l'Astre brillant.

La nuit a glissé sans bruit sur la pente neigeuse : déjà l'autre côté

de l'année pointe au dessus de l'ubac. Le soleil traverse le fénestron

de ses doigts raides, enjaunit la masure, nous trempe dans un cagnard

vif et doux à la fois : aveugles, nous ne nous entendons plus. La porte

vole, poussée par un grand courant d'air froid et ocre. Un éclat de

rire tinte, un ange nous salue : « Joël, on est déjà demain : viens vite, le soleil commence sa danse ! » Je regarde Damien, et dans ses

yeux, le diamant se fait quartz sulfureux. Je regarde la toute belle

qui vient d'entrer : ses prunelles bleues brillent de mille étoiles

argentées, sa tête blonde est auréolée par la lumière naissante, ses

joues ont capté la lueur du feu. À sa suite, s'engouffre une

bourrasque, un blizzard étrangement tiède qui les enceint, les

embrasse, les tient serrés l'un contre l'autre, prisonniers du vortex

rigolard. Dans un dernier hurlement, la tornade s'enfuit de chez moi

emportant avec elle Damien et Hermoniæ.

Depuis, tous les matins, à l'orée du jour, devant le pas de ma porte,

apparaît la lumière d'une double étoile.

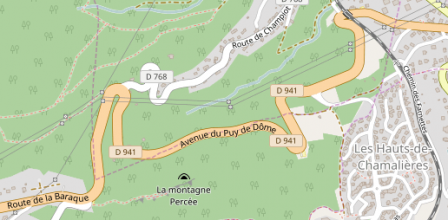

M. D. a pour caractéristique de vivre dans le Limousin et de posséder une fort jolie maison de famille dans le Dauphiné. En faisant appel à ses lointains souvenirs de géographie, chacun peut aisément savoir qu'entre ces deux provinces françaises s'élève majestueusement un massif granitique communément nommé « le Massif Central ». Les excellents ingénieurs en charge des ouvrages d'arts et des voies de circulation ayant pour habitude de relier la capitale aux fiefs qui en dépendent ne se sont pas préoccupés de relier entre elles les provinces par des voies rapides qui permettent aisément et rapidement de se déplacer de l'une à l'autre dans le but, par exemple, de mettre à profit une fin de semaine pour aller visiter la famille. Il en résulte donc, que pour rallier Limoges à Vienne, il faut en passer par la route départementale 941, suite logique de la route nationale 141 — à noter que cette voie, malgré sa classification peu glorieuse, est, ma foi, une fort belle route en lacets distendus qui offre une descente appuyée vers la capitale auvergnate.

M. D. a pour caractéristique de vivre dans le Limousin et de posséder une fort jolie maison de famille dans le Dauphiné. En faisant appel à ses lointains souvenirs de géographie, chacun peut aisément savoir qu'entre ces deux provinces françaises s'élève majestueusement un massif granitique communément nommé « le Massif Central ». Les excellents ingénieurs en charge des ouvrages d'arts et des voies de circulation ayant pour habitude de relier la capitale aux fiefs qui en dépendent ne se sont pas préoccupés de relier entre elles les provinces par des voies rapides qui permettent aisément et rapidement de se déplacer de l'une à l'autre dans le but, par exemple, de mettre à profit une fin de semaine pour aller visiter la famille. Il en résulte donc, que pour rallier Limoges à Vienne, il faut en passer par la route départementale 941, suite logique de la route nationale 141 — à noter que cette voie, malgré sa classification peu glorieuse, est, ma foi, une fort belle route en lacets distendus qui offre une descente appuyée vers la capitale auvergnate.